Le peintre K. Vasili a rejoint l’Idée

Samedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir.

[dropcap]S[/dropcap]amedi matin, 4 avril 2015, à l’Hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, un peintre majeur a quitté le monde de la matière pour rejoindre celui de l’Idée, qu’il n’a cessé de chercher tout au long de son œuvre. K. Vasili était aimé, apprécié, admiré par tous ceux qui servent l’art et refusent de s’en servir. C’est dire si la société médiamercantile – qui exerce actuellement ses ravages – l’a ignoré… Un signe de haute qualité qui ne trompe pas. La société médiamercantile a un mauvais goût très sûr. Vasili est né en 1942 à Lakotama en Grèce; son enfance a été marquée par la guerre civile qui, dès la fin du second conflit mondial, a opposé les communistes grecs aux nationalistes. Avec son frère aîné, Vasili avait trouvé refuge en Yougoslavie où il a accompli toute sa formation scolaire et artistique, notamment aux écoles des beaux-arts de Pec, Skopje et Belgrade. Dès 1964, il s’installe à Paris avant d’être naturalisé français. Rien n’était plus étranger à K. Vasili que le bruit.

En ascète de la peinture, il le tenait à l’écart, préférant l’ombre qui protège la vraie lumière aux projecteurs qui n’éclairent rien mais aveuglent la foule. D’ailleurs, même son patronyme est source d’interrogation, tantôt écrit à la grecque, tantôt rédigé à la serbe. Comme si l’important n’était pas dans une identité bureaucratique et forcément vague. Or, K. Vasili – c’est ainsi qu’il signait ses tableaux – n’aimait pas le vague, le flou, l’à-peu-près près trompeur.

C’est la vérité qu’il cherchait à atteindre. Ou plutôt l’idée de vérité. Parti de la représentation figurative d’un monde bouleversé et souvent conflictuel, l’artiste a épuré son geste et pris progressivement le parti de l’abstraction afin de tendre vers l’essentiel, l’essence-ciel où vibre le monde des Idées platoniciennes. Cette ligne qui figure dans nombre de ses tableaux est un chemin vers la lumière. Mais il en va ainsi de tous les chemins de crêtes, il faut dominer son vertige pour tendre vers le but.

S’il fallait lui coller une étiquette – un acte toujours douteux – celle de peintre platonicien serait la moins fâcheuse. Cette phrase tirée du Phèdre de Platon illustre parfaitement sa démarche artistique:

Une intelligence d’homme doit s’exercer, selon ce qu’on appelle «Idée», en allant d’une multiplicité de sensations vers une unité, dont l’assemblage est acte de réflexion.

Parti du multiple, l’artiste est parvenu à l’Un. Dans ce monde qui turbule à la folie, l’œuvre de K. Vasili n’est pas seulement nécessaire, elle est devenue vitale.

[su_service title="La Cité a consacré un hommage à K. Vasili dans son édition de mai." icon="icon: arrow-circle-right" size="30"][/su_service]

Ventes d’art mondiales: plongée dans un marché en plein boom

En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.

En 2014, 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art dans le monde, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Dopé par la multiplication des musées et des intermédiaires, le marché accentue son profil spéculatif.

Mis en ligne le 1 avril 2015 à 21h45

[dropcap]L[/dropcap]a progression est de 300% en une décennie. Depuis 2004, le marché de l’art affole tous les indicateurs. Cette ascension est liée au segment de l’art contemporain, qui affiche une croissance vertigineuse de plus de 1000% sur dix ans. Le rapport d’Artprice sur les ventes d’art contemporain réalisées entre juillet 2013 et juillet 2014 enregistre un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars, contre 12,5 milliards en 2013, soit un bond de près de 30%. Un sommet inégalé sur ce segment, marqué par un fort nombre de ventes supérieures à un million. Tombées en automne 2014, les statistiques d’Artprice concernent uniquement les ventes Fine Art (1).

Mi-mars, le TEFAF Art Market Report, le plus complet existant à ce jour (2.), fait état d’un pourcentage global de croissance bien moins marqué que les 12% enregistrés par Artprice, au niveau global mais sur une année différemment considérée. De janvier à décembre 2014, quelque 51 milliards d’euros se sont échangés en œuvres d’art, soit 7% de plus qu’en 2013. C’est tout de même le niveau le plus élevé jamais enregistré. Avec 48% des recettes, l’art contemporain se taille la part du lion, l’art moderne représentant 28%.

Le marché est dopé par la multiplication des musées dans le monde, analyse Thierry Ehrmann, fondateur et président d’Artprice. «Il s’est créé plus de musées entre 2000 et 2005 que durant tout le XIXe et le XXe siècle et il s’ouvre dans la Grande Asie un musée par jour», lit-on dans son rapport. «Et un musée a besoin d’un minimum de 3000 à 4000 œuvres de qualité pour être crédible.»

VOCATION PREMIÈRE

Spécialiste du marché de l’art contemporain, Hayat Jmammou, directrice de la galerie genevoise Hayat Fine Arts Selection, considère pour sa part que «ce boom est aussi en grande partie lié à la spéculation réalisée par des acteurs puissants, qu’ils soient marchands d’art, collectionneurs, puissantes institutions ou les artistes eux-mêmes». Elle cite l’exemple du marchand d’art Larry Gagosian: «Il joue avec le système, il spécule, il exerce un marketing agressif et augmente ainsi la valeur de ses artistes.» Parmi ses «protégés», on dénombre Damien Hirst ou un certain Jeff Koons, le créateur du Balloon Dog, sculpture de trois mètres sur quatre adjugée par Christie’s pour 58,4 millions de dollars en novembre 2013. C’est le coup de marteau le plus fort qui a retenti à ce jour pour une œuvre d’art contemporaine.

«Nous sommes aux antipodes de la manière et du style d’un Paul Durand-Ruel, qui a vécu un siècle avant Larry Gagosian. Lui s’endettait pour acquérir les toiles des artistes qu’il affectionnait, comme Renoir ou Monnet», assène Hayat Jmammou. «L’art a été détourné de sa vocation première», déplore Frédéric Elkaïm, expert en marché de l’art contemporain, actif entre Genève et Paris. «De vecteur de valeurs culturelles et esthétiques, il est devenu un véhicule de placement financier.» Un changement de paradigme intervenu sous l’impulsion des nouvelles générations d’acheteurs:

[su_quote cite="Hayat Jmammou"]Aujourd’hui, nous comptons 450 millions de consommateurs d’art dans le monde, alors que, dans les années 1945, nous en comptions 500 000. Parmi ces consommateurs, beaucoup de jeunes trentenaires s’offrant le luxe d’une belle œuvre d’art au-dessus d’un meuble au nom suédois imprononçable qu’ils ont dû monter eux-mêmes.[/su_quote]

«Pour nombre d’acheteurs et de collectionneurs, l’art est une façon de acquérir un statut social. Parfois, cela va très loin. Certains n’hésitent pas à définir François Pinault comme le Lorenzo de Medici du XXIe siècle... Ce n’est pas mon point de vue, mais il est de plus en plus courant de l’entendre dans le milieu», ajoute Frédéric Elkaïm.

DOMINATION DES VENTES PRIVÉES

«À noter que Pablo Picasso reste l’artiste avec les transactions les plus importantes en 2014 avec 345,8 millions de dollars. Mais Andy Warhol le talonne avec 299,2 millions. Jusqu’à quand Picasso tiendra-t-il le flambeau?» se demande Hayat Jmammou. Aux yeux de l’amateur d’art, il serait impensable qu’un Wahrol puisse détrôner un Picasso. Ainsi va le marché de l’art, où les intermédiaires font la pluie et le beau temps. «Ce sont eux qui régulent le marché, analyse Hayat Jmammou. Contournant les enchères publiques, où ils sont évalués avec les critères du marché, les prix peuvent flamber.» Le rapport TEFAF confirme en 2014 la domination des ventes privées — réalisées par l’intermédiaire d’une galerie, d’un marchand d’art, ou même à travers les services «ventes privées» d’une maison de ventes aux enchères — sur les ventes publiques.

«On achète aussi beaucoup dans les foires, ajoute Hayat Jmammou, les volumes les plus importants se faisant dans les couloirs des vingt-deux plus grands salons internationaux sur les 180 grandes foires d’art comportant un élément international, couvrant fine et art décoratif, recensées en 2014.» Avec 9,8 milliards d’euros, les ventes réalisées dans les foires d’art représentent le deuxième canal de vente en importance après les transactions en galerie. Mais on achète également sur internet. L’an dernier, selon le rapport TEFAF, il s’est vendu en ligne pour 3,3 milliards d’euros en œuvres d’art, soit environ 6% des ventes globales.

Les géants des enchères d’art, Christie’s et Sotheby’s, ne semblent en rien perturbés par la montée en puissance des intermédiaires et des «ventes privées». Début mars, Sotheby’s annonçait un nouveau record historique de ventes en 2014, à 6,1 milliards de dollars, en hausse de 19% sur 2013. L’entreprise américaine occupe le deuxième rang mondial derrière la maison britannique Christie’s. Fin janvier, le numéro un mondial affichait une année 2014 historique, avec des ventes pour un montant de 8,4 milliards de dollars en 2014, en hausse de 12% sur un an.

Le marché de l’art en 2014 était composé de quelque 309 000 entreprises dans le monde entier, pour la plupart des petites entreprises, employant environ 2,8 millions de personnes, lit-on dans les pages du rapport TEFAF. Les États-Unis se font la part belle, avec 39% des transactions mondiales. C’est ensuite en Chine et au Royaume-Uni que les ventes ont été les meilleures, les deux pays arrivant deuxième ex-aequo avec chacun 22% de parts de marché. Face à la fulgurante progression de la Chine dans les statistiques mondiales, les géants anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni, détiennent (encore) 61 à 62% des parts de marché. «En perte de vitesse, la France arrive en quatrième position, alors qu’elle détenait plus de 50% du marché de l’art dans les années 1960», ajoute Hayat Jmammou.

Le marché de l’art serait-il devenu une gigantesque bulle spéculative? Selon le président d’Artprice, Thierry Ehrmann, «le nombre d’œuvres vendues dans le monde reste relativement stable par rapport à 2013: 505 000 adjudications. Ce qui démontre l’absence de spéculation». Pour Frédéric Elkaïm, «le marché tient le choc car les fortunes des principaux investisseurs sont solides et le taux de transactions qui pourraient paraître spéculatives reste encore bas».

ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MARCHÉS

Cet expert du marché de l’art se souvient des chutes à répétition dans les années 1990, «du fait d’un vrai contexte spéculatif». Un phénomène qui a touché de plein fouet les années 2009-2010, «avec un effondrement sensationnel de 48% de la valeur du marché», rappelle Hayat Jmammou. La galeriste genevoise observe l’émergence de nouveaux segments de marché qui diversifient l’offre, satisfont la demande et atténuent le risque spéculatif. Le 24 mars dernier, le Salon du dessin ouvrait ses portes à Paris, avec des œuvres sur papier de Tiepolo, d’Ingres et de Gauguin. «Les dessins sont la colonne vertébrale de toute œuvre d’art, analyse Hayat Jmammou. Ils ont l’avantage d’avoir une valeur artistique et d’être exposés à des prix abordables dans des salons pointus.» Où on y sent moins fort l’argent que dans les foires d’art traditionnelles.

[su_service title=" Article paru dans l'édition d'avril." icon="icon: sign-out" size="30"][/su_service]

1. Les ventes Fine Art, c’est-à-dire les peintures, sculptures, volumes-installations, dessins, photographies, estampes, aquarelles, à l’exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier.

2. Le TEFAF est le seul à couvrir aussi bien les ventes d’antiquités que d’œuvres d’art de toutes époques confondues à travers le monde.

Avec de Rougement, voyage en zig-zag dans une crise pas si ancienne que cela

Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Un ouvrage à lire et relire pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme.

Le Journal d’un intellectuel en chômage tenu par le grand penseur suisse Denis de Rougemont évoque la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. La catastrophe économique de 1929 fait encore ressentir ses effets. Les faillites se succèdent. Les haines se lèvent. Privé de travail à Paris, l’écrivain et sa femme tentent de s’implanter en province pour retourner à Paris temporairement. Durant ce voyage en zigzag, ils rencontrent une «apathie générale» qui sonne comme un écho à l’ambiance régnant sur cette France d’aujourd’hui, de mauvais poils et de traits tirés, celle qui souffre des effets de la mondialisation avec une acuité plus vive qu’ailleurs. À lire et relire cet ouvrage, pour prendre conscience que la déprime actuelle n’est qu’un cycle parmi d’autres, à inscrire dans une vision historique à long terme. Catherine Willi retrace les grandes étapes de ce Journal. [dropcap]R[/dropcap]éédité en 2012 par les Éditions la Baconnière, le Journal d’un intellectuel en chômage a paru la première fois en 1937 chez Albin Michel. Ce Journal, qui se veut non-intime, enthousiasme à l’époque la quasi unanimité de la critique, dépassant largement les frontières des pays francophones. Ramuz et Mauriac, pour ne citer qu’eux, prennent la plume. Denis de Rougemont dit avoir rédigé ce Journal à temps perdu. Parallèlement, il travaillait à la rédaction de l’ouvrage Penser avec les mains.

Pourquoi ce Journal a-t-il remporté un tel succès? L’écriture, qui n’a pas laissé Ramuz insensible, y est d’une grande clarté. Les descriptions de la nature se transforment en évocations poétiques. Quant au contenu d’une grande richesse, qu’il s’agisse de réflexions sur la condition de chômeur, de pensées sur des lectures personnelles, d’observations sur le travail, le comportement et la mentalité des gens, il permet au lecteur d’établir des liens avec sa propre vie. Mauriac parle du sentiment qui a inspiré ce livre et qu’il ressent. Le Journal d’un intellectuel en chômage tient en 267 pages; il a été rédigé de 1933 à 1935 et il se compose d’un préambule suivi de trois parties.

1. N’HABITEZ PAS LES VILLES (NOVEMBRE 1933 – JUILLET 1934)

Nous sommes en septembre 1933. De Rougemont perd son emploi à la direction littéraire des Éditions «Je sers», suite à une mise en faillite de l’entreprise. Il vit à Paris depuis le début des années 1930. Il est reconnu dans les milieux intellectuels et littéraires pour avoir signé de nombreux articles dans différentes revues. Toutefois, il n’a pas encore publié de livre en France et n’a pas d’entrée dans la grande presse.

Il décide alors de se rendre avec sa jeune épouse sur l’île de Ré pour y passer l’hiver. Au sixième jour de son séjour, de Rougemont baigne dans le bonheur de la nouveauté et de la découverte et il écrit: «De l’île, du village, de la mer, je ne veux rien dire encore: je laisse tout cela se mêler à ma vie, dans l’heureux étourdissement de la lumière maritime.» (p. 13) Sa situation financière ne le préoccupe pas encore; d’après ses calculs, il peut vivre pendant six semaines. Il énonce alors trois aspects de sa vie qu’il va vérifier et noter jour après jour. Il s’agit premièrement du problème matériel: peut-on séjourner loin d’une ville, sans gain assuré, en vivant d’articles et de traductions? Deuxièmement, il étudiera le problème psychologique: ce choix de vie favorise- t-il l’acte d’écrire et rend-il heureux? Finalement, il se penchera sur la troisième question: le problème social, à savoir le rapport avec les indigènes.

Le 13 décembre, il reste 2 francs 50 au couple de Rougemont. Un ami, auquel l’écrivain avait auparavant prêté de l’argent, lui envoie à ce jour et par courrier 100 francs. Dix jours plus tard, de Rougemont décrit comme un échec son choix de l’indépendance financière: il accepte l’invitation de trois semaines de la part d’un ami. De janvier à mi-juin, il vit dans l’économie la plus stricte d’un travail payé d’avance.

Le 14 juin, il reçoit par courrier le chèque d’un prix récompensant un petit ouvrage écrit il y a dix-huit mois et qui lui permettra «de passer l’été ici sans inquiétude. Ou encore de le passer ailleurs sans ennui». (p. 132) Le lendemain, par lettre toujours, une amie lui propose une maison dans le Gard. Le couple fixe le départ définitif de l’île au 10 juillet 1934.

De Rougemont ne semble pas souffrir de l’instabilité due à l’incertitude financière. Tout au plus, note-t-il: «C’est lassant, le manque d’argent, à la longue.» (p. 128) Il se demande d’où lui vient le calme qu’il ressent dans cette situation matériellement difficile et il nous donne la réponse suivante, sous forme d’interrogation: «Et si je n’avais pas une croyance secrète et puissante en l’ordre significatif du monde (quoi qu’il m’advienne), ne serais-je pas désespéré, fou de possibles manques et de grandeurs inatteintes? Serait-ce donc que je crois réellement à la Providence?» (p. 69) Ce qui semblerait plus difficile dans cette situation financière précaire, c’est le rapport qu’il entretient avec son épouse: «Une remarque ironique de ma femme sur mes petits comptes avait amené la première explosion de mauvaise humeur... Je n’étais pas fier.» (p. 131)

Quand on observe la deuxième question soulevée par de Rougemont, à savoir si l’isolement est propice au travail de l’écrivain-intellectuel, il semble assez aisé de répondre par l’affirmative. En effet, il consacre l’essentiel de son temps à l’écriture et à la réflexion. C’est même durant cette période qu’il rédige en partie le livre Penser avec les mains (Paris, Albin Michel, 1936). Seuls les éléments déchaînés — une tempête de dix jours — l’empêchent de travailler sereinement et il note: «... je ne parviens plus à avancer dans mon travail. Obsession du sifflement furieusement modulé dans les cheminées et à travers le toit fragile, jour et nuit.» (p. 101)

Il reste à aborder le troisième point, l’aspect social. Et c’est cette dimension de la vie quotidienne qui fera partir le couple de Rougemont de l’île; il se rendra ensuite dans le Gard pour les mêmes raisons et, finalement, rejoindra Paris. De Rougemont, deux semaines après son arrivée sur l’île, éprouve de l’ennui à se voir observé lorsqu’il traverse la place du village. Par une comparaison avec la capitale, il minimise cet inconvénient de la province. Peu de temps après, il note qu’il ne parvient pas à partager ce qu’il fait et ce qu’il pense avec les gens de l’île. Les indigènes aiment parler du temps et d’eux-mêmes, mais ils sont incapables de poursuivre la conversation si de Rougemont oriente le sujet et propose le débat. Il éprouve alors de la gêne à avoir voulu confronter la culture et la réalité.

De Rougemont participe à la vie sociale en assistant, par exemple, à une séance de cinéma organisée par l’instituteur ou encore à une conférence donnée par le pasteur. Les gens, même les jeunes, lui apparaissent laids et il déplore le manque de conscience de la population. Ses mots sont durs, il parle de «l’apathie générale» (p. 49), d’«Impuissance de l’ ‹ esprit ›, bêtise de l’action: ces deux misères n’auraient-elles pas une origine commune?» (p. 51. Le 20 décembre, de Rougemont note qu’un écrit de Kierkegaard l’éclaire sur cette gêne ressentie en présence des indigènes.

Le philosophe danois parle de vanité ou d’orgueil quand l’admiration obtenue est prépondérante dans l’aide que l’on peut apporter à autrui. Mais de Rougemont de se justifier en écrivant: «C’est peut-être un secret désir, un inconscient désir que j’ai d’être reconnu par eux [les gens] à ma juste valeur. [...] On n’aime pas être tenu pour un feignant ou un rentier, quand on est dans ma situation.» (p. 55) Trois jours plus tard, de Rougemont écrit sur la dune: «Certains jours, on donnerait beaucoup pour une bonne raison de désespérer, pour une bonne et impérieuse raison d’abandonner cette partie mal engagée, ma vie, et de se retrouver neuf, enfantin, ou tout simplement jeune devant un présent ouvert de tous côtés...» (p. 70-71)

En février, de Rougemont semble résigné: en observant les gens travailler, il comprend que des changements opérés dans la division des terres ou dans l’utilisation d’outils mieux adaptés changeraient la condition de vie des indigènes. Mais il pense alors qu’«il faudrait croire fanatiquement à une vérité absolue, qui vaille mieux que la paix et le bonheur, pour oser bouleverser la petite vie de notre île». (p. 81) Le départ de l’île de Ré est fixé au 10 juillet. En effet, une amie met une maison dans le Gard à la disposition du jeune couple.

Et les propos datés du 20 juin sont sans appel et expliquent la raison véritable d’un changement de lieu: «Je feuillette ce journal: voici des semaines qu’il n’y est à peu près plus question des ‹ gens ›. En somme, je ne m’intéresse plus guère à leurs affaires. J’ai pris mon parti de cet équilibre indifférent et cordial qui a fini par s’établir entre nous; et il ne reste que l’ennui de nos conversations toujours pareilles.» (p. 134) Et de Rougemont de conclure: «Il vaut mieux partir quand on en est là. Quand on en est à ne plus voir le voisin, la situation n’est plus humaine, elle ne pose plus de questions utiles.» (p. 135)

2. PAUVRE PROVINCE (SEPTEMBRE 1934 – JUIN 1935)

Dès les premiers jours de son installation dans cette région de France, le Gard, de Rougemont exprime sa désillusion: «Arrivés hier matin, par Nîmes. Déjà je ne sais plus ce que j’attendais, ni ce que j’ai pu rêver de ce pays.» (p. 143) Le couple de Rougemont habite le premier étage d’une magnanerie désaffectée, bâtiment destiné à l’élevage du vers à soie. Et suite à l’industrialisation, les petites entreprises de la région font faillite, les gens vivent dans la pauvreté et la misère et leurs enfants, crasseux, traînent dans les rues.

Le ton du Journal au 20 décembre se fait cassant: «Quand je vois cette place où des retraités tirent leurs savates, quand j’écoute ce qui se dit chez la marchande de journaux, quand je m’informe des raisons de tel parti, de l’idéal de tel individu, et que je trouve partout la confusion, la dispersion, l’indifférence, une veulerie vaniteuse, ou des bonnes volontés exploitées par le plus bavard, je suis tenté d’écrire quelque chose de méchant: que ce pays est à l’image des quelques journaux qu’on y lit. Une autre impression que j’ai eue cet après-midi sur la place, celle d’être devant un film dont la musique vient de se taire.» (p. 185)

Les de Rougemont sortent de moins en moins de chez eux; ils descendent au village de préférence le soir, à la tombée de la nuit. De plus, un voisin proche, Simard le jardinier, se met à dire ouvertement du mal de l’écrivain. Le jeune couple quitte le Gard le 7 juin 1935. Cette dernière ligne éloquente clôt la deuxième partie du Journal: «Après demain, nous partons. Nous fuyons.» (p. 249) La clé de voûte des trois questions auxquelles de Rougemont souhaitait répondre dans ce Journal se laisse entrevoir à la date du 25 février. Le jeune couple souffre de sa relation aux autres qui est tout à la fois trop proche des gens indifférents du voisinage et trop lointaine d’une population locale refermée sur elle-même. De Rougemont reconnaît que son départ de l’île de Ré est également dû à une intégration sociale impossible.

3. L’ÉTÉ PARISIEN (JUILLET 1935 – AOÛT 1935)

Le couple de Rougemont revient à Paris, mais il n’y trouvera plus ses marques; tout lui déplaît: un appartement bruyant dans un bloc locatif, quelques rencontres avec des écrivains admirant les Soviets, la promiscuité des gens dans la rue et le métro. Un nouveau départ s’impose et une petite annonce d’un bien immobilier à louer sert de conclusion au Journal d’un intellectuel en chômage: «Remercier donc, et s’en aller encore. Savoir ce qui compte, et s’y tenir. Je le dis avec d’autant moins d’amertume qu’un espoir vient de m’être donné. Une feuille de papier-machine avec ce poème en prose: à Thivars, 8 kilomètres de Chartres, Petite fermette 3 pièces meublées... » (p. 267) Madame et Monsieur de Rougemont poursuivent l’aventure...

[su_service title="CATHERINE WILLI" icon="icon: keyboard-o"]

Biographie brève de Denis de Rougement

Denis de Rougemont (1906 – 1985) est un écrivain et penseur suisse ayant vécu, dès l’âge adulte, en France et aux États-Unis. Son oeuvre magistrale, L’amour et l’Occident, paraît en 1939. Il est le cofondateur du mouvement personnaliste qui est une réflexion politique, économique et sociale basée sur la personne, à savoir un individucitoyen libre et responsable. Le système d’organisation de la société qu’il prône est le fédéralisme. Partisan d’une union européenne, il devient, en 1950 à Genève, le directeur du Centre européen de la culture. Il fonde en 1963, à Genève toujours, l’Institut d’Études européennes (incorporé par la suite à l’Université) où il sera professeur. Une foi profonde de chrétien sous-tend l’ensemble de ses écrits.

Narcisse Praz, les vies tourmentées d’un heureux mortel

Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.

Il a toujours jeté ses pavés dans la mare helvétique, claire en surface, boueuse en profondeur. Et ce n’est pas à 85 ans qu’il va atteindre l’âge d’oraison. Son nouveau combat – ne parlez pas de croisade, grand Dieu! – est de rendre laïque l’État du Valais. Décidément, le rédacteur sans chef de feue La Pilule, continue à se lancer dans les défis les plus improbables. Retour sur sa vie en zigzag et visite à Derborence à ce drôle de zigue.

Mis en ligne le 28 décembre 2014 à 13:03

[dropcap]I[/dropcap]l a cherché le soleil en changeant de vallée. Narcisse Praz, de sa maison d’Aven, dernier village contheysan avant Derborence, fait face à Nendaz. C’est là qu’il est né en 1929, au village de Beuson. Fils d’un mineur réduit à la pauvreté dès le début de la Mobilisation, par la pingrerie de l’assurance militaire, il a vu sa mère trimer pour quelques sous dans la mine à charbon de Chandoline, près de Sion. Et entendu le curé du village la sermonner parce qu’elle n’avait fait que quatre enfants. «Croissez et multipliez!» Certes, mais le porteur de soutane n’avait pas trouvé le moyen de multiplier les pains. Elle vient de loin, la révolte du petit Valaisan.

Narcisse n’a pas eu le temps de se mirer dans les gouilles de montagnes. Dès neuf ans, il garde les vaches à l’alpage de Novelly pendant les quatre mois d’été. Pour salaire, un demi-fromage et pour couche, la prairie ou l’abri d’un éperon rocheux par temps d’orage. Voilà qui vous forme un caractère de cabochard aussi peu friable que ces pains noirs qu’on taille à la serpe. Et voilà qui vous oblige aussi à fouailler votre imaginaire pour vous raconter des histoires, lorsque les vaches font leur boulot de ruminants sans trop s’approcher des précipices et que l’ennui s’avance à pas de loup.

Narcisse Praz écrit comme il respire et se définit comme graphomane: romans, poèmes, pièces de théâtre — en français et en patois nendard — pamphlets, scénarios, tout y passe. Et ne pas oublier sa fonction hautement perturbatrice: allumeur de brûlots, telle La Pilule et Le Crétin des Alpes. Imagination et colère, voilà l’héritage que lui a légué le berger de neuf ans.

[su_pullquote align="right"]DES TORDUS SUR LES CHAMPS DE NARCISSE[/su_pullquote]

Dès le départ, Praz a secoué la vie qui n’a pas manqué de lui rendre la pareille. En l’écoutant, on éprouve la sensation d’être embarqué dans le grand huit des fêtes foraines. Un jour tout en haut. Un autre tout en bas. Un vrai chaos à la Derborence, sa vie. Mais comme à Derborence, des éboulements, des écroulements surgissent lac et forêt. C’est incroyable le nombre de tordus bien dans leurs droits, de prêtres bien dans leurs vices, de grands dirigeants aux mains aussi blanches que crochues, de faux anars et vrais arnaqueurs qui ont traversé les champs de Narcisse. Des champs de bataille souvent. Au fond, bien au fond, les rares personnes de confiance en affaires figurent principalement chez les contrebandiers et autres fraudeurs qui ont au moins une religion, celle la parole donnée. La seule qui vaille pour l’athée Praz.

Ayant remarqué son envie d’apprendre, les religieux de la Congrégation des Salésiens ont voulu en faire un ecclésiastique en l’envoyant étudier à Fribourg. Pour les pauvres des cantons catholiques, le séminaire constitue alors l’une des rares voies vers le savoir. Il y est resté cinq années, au cours desquelles l’expetit berger a appris, en sus du patois nendard, le français et l’allemand littéraires, le grec ancien, le latin. Il y a aussi subi les agressions pédomaniaques. Plusieurs décennies plus tard, Narcisse Praz évoquera sa douloureuse expérience «chez les talibans salésiens» dans son livre, Gare aux gorilles! (Éditions Libertaires): «Les prêtres catholiques pédophiles? Je connais. Je suis tombé dedans à l’âge de onze ans», écrit-il dès les premières lignes.

[su_pullquote align="right"]LES VOIES DE TRAVERSE DU SEIGNEUR[/su_pullquote]

Mais le Nendard est une confirmation vivante de la théorie de la résilience établie par le magistral Boris Cyrulnik. Après avoir évité la soutane, à seize ans, il prend sa salopette, son pic, sa brouette et sa pioche pour participer comme manoeuvre à la construction du barrage de Cleuson-Dixence. Plus tard, on le retrouve outre-Sarine pour y apprendre les langues vivantes dans une école privée.

Avec la caution de deux parents, il a pu convaincre la Banque Raffaisen de lui prêter 2000 francs, une jolie somme dans les années 1950, afin de payer les cours. Il en sort polyglotte et devient prof de langue au Tessin à 450 francs par mois. Lorsqu’il apprend qu’une fille de son village gagne 200 francs de plus que lui comme ouvrière dans l’horlogerie, Narcisse Praz fonce vers les brumes jurassiennes et tombe dans l’horlogerie, qui va à la fois régler et dérégler une partie de sa vie. Il faudrait écrire tout un livre — que Narcisse s’apprête d’ailleurs à publier — pour évoquer ses heurs et malheurs dans cet univers. On y apprend que la fraude et la contrebande y sont monnaies courantes. Très courantes même. Sous l’image lisse et glamour véhiculée par la publicité horlogère grouillent un arrière-monde, avec poignards dans le dos, dénonciations calomnieuses, magouilles à tous les étages. N’y aurait-il de régulier que l’imperturbable tic-tac?

Notre bouffeur de curés a même assisté en direct à la transaction entre un contrebandier transalpin qui avait pignon sur rue et pognon sur ruse, un Monsignore tout en violet épiscopal et une bonne soeur à l’esprit pratique pour organiser un passage clandestin de montres entre la Suisse et l’Italie. Les voies du Seigneur sont toujours impénétrables, surtout pour la Guardia di Finanza. Au miracle de la multiplication des pains succède celui de la multiplication des montres.

Narcisse parvient tout de même à se frayer un chemin dans cet univers en se mettant à son compte. Et gagne de l’argent. Beaucoup même. Pendant qu’il fonde une famille, court le monde avec ses montres, slalome entre les coups tordus et les déclarations au fisc fédéral, il prend le temps de sacrifier à sa drogue, l’écriture.

En 1954, son premier roman, L’Intrus, lui avait valu un prix et même un contrat pour en faire un film sous les auspices d’une grande compagnie de l’époque, la Gamma. Il était même engagé à Lausanne pour travailler à l’adaptation de son bouquin. Mais la Gamma a sombré dans la faillite par la grâce de «Lola Montès», incarnée à l’écran par Martine Carol, et, surtout, de son réalisateur Max Ophüls qui a englouti 16 millions de francs dans cette mésaventure.

Narcisse a donc dû reprendre, la mort dans l’âme, la route du Jura, pavée de montres. Une fois de plus, les tocantes permettent au scénariste fauché, en pleine gloire, de se refaire une santé financière. Une santé qui deviendra de plus en plus florissante. Question fric, il connaît la musique et sait comment s’en procurer, grâce à un sens du commerce aiguisé. Mais dès qu’il y en a trop, c’est l’ennui qui s’installe. La routine, voilà l’ennemie, bien pire que la mort.

Praz tire un trait sur le Jura pour s’installer à Paris où le Théâtre du Tertre Montmartre a accepté de monter sa pièce Le guet-apens qui deviendra, en traduction parisienne, Clock City. Le tout nouveau Parisien se promet d’ébahir son public en tournant un film qui devait être inclus au sein de la pièce. Mais l’audace ne paie pas toujours. À la répétition générale, le projecteur — que la propriétaire du théâtre avait sauvé de la poussière des accessoires — se met à bouffer la pellicule du film comme un meurt-de-faim. En catastrophe, Narcisse doit remanier sa pièce. Mais celle-ci perd de son sel. Clock City fera tout de même ses trente représentations et obtiendra quelques critiques sympathiques. Mais les planches ne sont guère lucratives, d’autant plus que la famille Praz s’est fait escroquer par l’entrepreneur censé construire leur maison en banlieue.

[su_pullquote align="right"]UNE PILULE QUI FERA DES PETITS[/su_pullquote]

Comme d’habitude, il se saisit de l’horlogerie comme d’une bouée de sauvetage. Le Parisien de Nendaz en est même réduit à faire lui-même le contrebandier. Au moment où Narcisse s’apprête à vider sa voiture des 2000 montres qui y étaient dissimulées, dans un recoin nocturne de la banlieue sud de Paris, des motards de la police foncent sur lui, demandent ce qu’il fait là.

Le contrebandier amateur a juste le temps de jeter son manteau de pluie sur les tocantes clandestines et de dire d’une voix chevrotante qu’il est perdu et cherche un hôtel. Après avoir pris ses papiers d’identité, les flics lui intiment l’ordre de les suivre. Les policiers l’escortent vers un commissariat, puis la prison, sans nul doute. Narcisse est persuadé de vivre au volant ses dernières minutes de liberté. Le convoi s’arrête place de la République. Les policiers le saluent, lui rendent ses papiers en lui désignant les hôtels du voisinage.

Il n’est pas étonnant qu’après de telles aventures, Praz soit victime d’un infarctus qu’il a soigné à domicile, se refusant à perdre son temps à l’hôpital. D’autant plus que trois des employés de sa société parisienne sont en train de le truander.Voilà l’ex-berger au fond du trou, une fois de plus.

Un coup de talon, et il refait surface. Insubmersible, le Narcisse! C’est à Genève qu’il jette l’ancre. Le temps de créer une nouvelle société, la Bourse internationale de la montre (B.I.M.) et de se lancer dans l’une de ses entreprises les plus désespérées — mais qui fut d’autant plus enthousiasmante — la création de La Pilule, hebdomadaire sans pub, sans groupe de presse, sans appuis autre que ceux de ses lecteurs. Mais avec les deniers de Narcisse Praz. La nuit, rédacteur sans chef. Le jour, vendeur de montres.

C’est l’apparition en Suisse romande d’un canard déchaîné, attaquant tous les puissants, cognant sur les militaires, matraquant les flics, vouant les curés et assimilés aux flammes de l’enfer, provoquant la polémique alors que les médias de l’époque dorment du sommeil de l’injuste, dénonçant, moquant, fustigeant, mordant, n’applaudissant qu’avec parcimonie.

Toute une génération de lecteurs et même de futurs journalistes ont ainsi appris l’irrévérence et la soif d’information authentique. Cette Pilule fera des petits en tirant jusqu’à 12 000 exemplaires; elle sort même une exclusivité qui fera le tour du monde, l’implication de la famille du Shah d’Iran dans un trafic de stups. L’empereur fera à l’insolent Narcisse un procès qui sera plus efficace que les plus coûteuses campagnes publicitaires. Mais le rédacteur sans chef et sans peur s’est créé un nombre considérable d’ennemis. Non seulement l’hebdomadaire est attaqué mais aussi la B.I.M. qui le fait vivre. L’aventure aura duré tout de même cinq ans, un record.

Pour payer ses dettes, Narcisse Praz remonte un magasin de montres à prix cassés, rue Voltaire à Genève. Son idée, mûrie dans son mobil-home installé dans un camping à Conches, entre Veyrier et Genève, tourne à plein régime. Le magasin Au Fou! (c’est son nom) ouvrent jusqu’à douze succursales dans toute la Suisse. Les dettes étant payées, le commerçant malgré lui continue cette aventure qui fonctionne selon les principes de l’autogestion. Ni patron ni employés mais seulement des humains gérant leur travail comme ils l’entendent.

Mais le paradis anarchiste est parfois pavé de mauvaises intentions. Trois aigrefins profiteront de cette liberté pour se remplir les poches au détriment de leurs «camarades» et, surtout, de Narcisse. Le ressort moral des montres Au Fou! est cassé. Narcisse quitte Genève pour retourner à Beuson. À 65 ans, il ne peut compter que sur une pension AVS de 1300 francs mensuels. Impossible de vivre en Suisse. Cette fois-ci, ce n’est pas les montres qui le sauvent mais la construction.

Narcisse achète une maisons à bas prix en France, la restaure et la revend avec bénéfice et ainsi de suite durant plusieurs années, jusqu’au retour en Valais à Beuson, puis à Aven. Il pourrait tranquillement peindre ses toiles, pondre ses poèmes, romans et pièces de théâtre en français; celles écrites en patois franco-provençal de Nendaz ont remporté de jolis succès dans les vallées.

[su_pullquote align="right"]LA LAÏCITÉ À L’ASSAUT DU VALAIS[/su_pullquote]

Tranquille, vous avez dit, tranquille? Et quoi encore? En octobre 2010, un enseignant Haut-Valaisan, Valentin Abgottson, est licencié pour avoir décroché du mur de sa salle de classe un crucifix (précision pour les non-Valaisans: cette école est... publique). Narcisse Praz saute sur cette occasion pour lancer un nouveau combat: rendre laïque l’État du Valais... Autant gravir le Cervin en tongs!

Il a donc écrit une initiative en ce sens et trouvé des appuis chez les radicaux — traditionnellement anticléricaux en Valais — et les socialistes ainsi que chez les libres-penseurs. «Mais je veux créer un mouvement citoyen et non politicien», ajoutet- il d’emblée. Parmi les personnalités qui soutiennent l’initiative figurent l’ancienne députée radicale Cilette Cretton, le journaliste (ex-parlementaire valaisan lui aussi) Adolphe Ribordy, la députée Barbara Lanthemann (PS) et le porte-parole du groupe socialiste au Grand Conseil valaisan, Jean-Henri Dumont.

Un comité s’est formé. Sa première tâche a été de transformer le texte buissonnant et foisonnant de Narcisse Praz en une initiative bien ordonnée, comme un jardin à la française. Elle s’inspire de la nouvelle Constitution cantonale genevoise qui proclame la laïcité du canton. Le Comité «Valais laïc» veut changer la constitution du canton en interdisant tout financement des cultes par les deniers de l’État ou des communes, en prohibant les signes religieux sur les édifices publics, en instaurant une «neutralité religieuse absolue». Toutefois, selon le texte proposé, l’État valaisan pourra entretenir des relations avec les communautés religieuses pour leurs activités d’intérêt général.

«Comme il s’agit d’un texte constitutionnel, nous devons récolter 6000 signatures d’ici juin 2015. Pour l’instant nous en avons obtenues un demi-millier. On peut y arriver, mais, ajoute Narcisse Praz, il ne faut pas se le cacher, la tâche est ardue. D’autant plus que la presse locale s’acharne à me présenter comme un anar qu’il faut contenir dans sa marge.» Il en faut plus pour le décourager: «J’ai envoyé, à mes frais, un ‘toutménage’ à 40 000 personnes dans le Valais romand. Et tous les vendredi matin, je prends mon petit présentoir portatif pour faire signer l’initiative sur le marché à Sion.»

Le comité s’active aussi comme autant de diables dans les bénitiers du Vieux Pays. Un comité qui morigène parfois l’octogénaire libertaire: «Ses membres me rappellent à l’ordre lorsque j’exagère dans mes propos antireligieux. Et ils ont raison, la laïcité n’est pas une arme contre les croyants; elle n’a pas d’autre visée que de séparer l’État des religions, afin que l’un et les autres vivent en pleine indépendance réciproque.» Cela n’empêche nullement Narcisse Praz de se revendiquer comme athée tout en se refusant à faire de l’athéisme une nouvelle religion d’État: «Ce serait un non-sens absolu.» Et une hérésie! Sa plus grande victoire dans la vie? «C’est lorsque je me suis accepté comme mortel. Depuis je vis pleinement heureux en goûtant chaque instant.» Et sous Derborence dorée par l’automne, ces instants-là sont divins.

L’insolent matou de la révolution tunisienne

Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.

Les artistes de Tunis ont investi l’ancien palais des flics de Ben Ali pour transformer ses murs en lieu de création. Parmi eux, la dessinatrice Nadia Khiari qui a lâché son chat Willis à la barbe des benalistes et des... barbus. Symbole de la Révolution de Jasmin, il n’a pas fini de miauler sous les fenêtres de tous les empêcheurs de vivre en liberté.

Mis en ligne le 6 décembre 2014 à 16h57

[dropcap]J[/dropcap]eudi 13 janvier 2011 est une date clé dans l’Histoire de la Tunisie. Tout d’abord, elle célèbre la naissance du chat Willis from Tunis par la grâce, non du Saint-Esprit, mais du crayon de la dessinatrice Nadia Khiari. Ensuite, ce jour a donné l’occasion au dictateur tunisien Ben Ali de prononcer un ultime discours avant de se faire «dégager» par son peuple.

Ulcérée par les propos du tyran qui déblatère au micro, Nadia Khiari crayonne ses pages blanches et Willis from Tunis apparaît.La Révolution tunisienne prend de l’ampleur. Willis from Tunis devient alors le commentateur de cette brûlante actualité sur les réseaux sociaux. Le succès est foudroyant. En une semaine, Nadia et Willis récoltent 900 «amis» sur Facebook. Ils seront bientôt 15 000.

Insolent, narquois, moqueur, pertinent dans son impertinence, griffant là où ça fait mal, feulant contre le clan au pouvoir, léchant les plaies morales d’un peuple qui craint que sa Révolution ne lui soit dérobée par la bande des barbus, Willis from Tunis fait son boulot de chat qui est de donner aux humains le goût de la liberté. Il est désormais l’une des figures les plus évocatrices du printemps tunisien. Lorsque le pouvoir benaliste a été éjecté, Nadia Khiari a réuni ses dessins et les interventions de Willis from Tunis dans un recueil intitulé Chroniques de la Révolution. Les lecteurs se sont rapidement arrachés cet ouvrage, tiré tout d’abord à 5000 exemplaires à compte d’auteur.

[su_pullquote align="right"]RECONNAISSANCE INTERNATIONALE[/su_pullquote]

Depuis, le malicieux talent de la dessinatrice tunisienne a été reconnu, non seulement dans son pays, mais aussi hors de ses frontières. Nadia Khiari a reçu en avril 2012 le Prix Honoré Daumier à Caen (France) ainsi qu’en septembre 2013, le titre de Docteur Honoris Causa à l’Université de Liège. Elle a été couronnée cette année à Forte dei Marmi (Italie) et a représenté la Tunisie au Festival de Cannes 2014 lors de la présentation d’un ouvrage illustré par des dessinateurs-éditorialistes (dont la créatrice de Willis) et intitulé Les dessins de la liberté. Cette initiative était due au dessinateur du Monde Plantu et à l’association Cartooning for peace qu’il préside.

[aesop_image imgwidth="1021px" img="http://lacite.website/main/wp-content/uploads/2015/07/tunisie_matou_3.jpg" offset="-185px" align="left" lightbox="off" captionposition="left"]

Nadia Khiari a souvent résidé en France, notamment à Bordeaux et à Aix-en-Provence où elle a fait ses études. Aujourd’hui, elle enseigne à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis et tient dans cette capitale, une galerie d’art qui a pour nom «Artyshow», un légume pourtant peu apprécié par les chats. Bien entendu, Willis from Tunis continue à friser ses moustaches dans la presse tunisienne (ainsi qu’à Siné Mensuel) en commentant l’actualité de façon grinçante et griffante.

Après le départ du clan Ben Ali et de ses tortionnaires, Nadia et Willis ont souvent hanté une maison située sur les hauteurs de Tunis. Elle appartenait à des membres des services (sévices?) de sécurité qui ont fui en même temps que le despote. Les artistes tunisiens l’ont aussitôt investie pour la transformer en un lieu de création en liberté.

Cette maison, un photojournaliste français, Arnaud Galy, l’a photographiée sous tous ses angles lors d’un reportage à Tunis. Né en 1965 à Dugny, près de Paris, il est établi en Dordogne et dirige le magazine en ligne consacré à la francophonie, ZigZag (www.zigzag-francophonie.eu), partenaire de La Cité. Arnaud Galy est également à la tête de la plateforme www.agora-francophone.org et de la revue «papier» L’année francophone.

Voici quelques unes des photos qu’il a prises lors de ce reportage à Tunis. Elles révèlent l’art qui vient d’être délivré de ses chaînes. Il est alors en pleine force ascendante. C’est la poésie à sa source même qui jaillit, éclabousse, nettoie, débarrasse des vieilles crasses tenaces. On y entend le rire libérateur. Ce rire qui, parfois, trop rarement, parvient à démolir les murs.

Un monument au-delà de toutes les frontières, malgré tout

À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanovic a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes.

À Mostar, l’architecte Bogdan Bogdanović a créé son cimetière des Partisans. Une oeuvre commandée par Tito mais qui s’est affranchie des codes du réalisme socialiste et du pouvoir politique. Visite dans ce lieu où le surréalisme rend la vie aux pierres mortes. [dropcap]L[/dropcap]a ville de Mostar est connue pour son Vieux Pont. Il fait désormais figure de symbole de la réconciliation et de la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine, après les conflits de 1992-1995. Au-delà de l’ouvrage d’art, le passant peut entrevoir un passage discret qui mène au cimetière des Partisans. Il fait partie des lieux de mémoire emblématiques élaborés par l’architecte Bogdan Bogdanović, né en 1922 à Belgrade et décédé en 2010 à Vienne.

Cet ensemble monumental, érigé à flanc de colline et de forme inhabituelle pour un cimetière, célèbre le souvenir des partisans antifascistes morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Les ouvriers ont tout d’abord dynamité une partie de la colline pour ensuite entamer un chantier qui a commencé en 1960 pour ne s’achever que cinq ans plus tard. Sur le site, un chemin d’une largeur de quatre mètres environ longe le parc sur un de ses côtés et conduit, par un parcours tout en courbes, vers son point culminant. Plusieurs voies arrivent ainsi des autres côtés du parc, surplombant quelques esplanades qui semblent avoir servi jadis de bassins. Les murs et les sols sont formés de pierre grise, sorte de calcaire taillé en losange, en octogone asymétrique ou sous forme de grands blocs rectangulaires. Conséquence de longues périodes sans entretien (excepté quelques rénovations en 2003), l’ensemble est envahi de ronces et d’arbustes, barbouillé de graffitis et jonché de déchets.

Au détour de ce gigantesque parc surgissent quelques groupes de jeunes ou des joggeurs. La partie surplombante du mémorial, très impressionnante, contient davantage d’éléments décoratifs abstraits et d’ornements inspirés du surréalisme. Sitôt franchies de grandes portes à ciel ouvert, apparaissent divers objets disposés au bout du mémorial. Très discrètes, des pierres sculptées de façon sinueuse sont déposées, accompagnées d’inscriptions à la mémoire des partisans. Plus récemment, des visiteurs ont installé des tissus blancs recouverts d’autres inscriptions en serbo-croate ainsi que des couronnes tressées avec du blé. Il s’agit de la partie funéraire du monument où les corps des partisans sont enterrés. Le parc est appelé acro-necropole par Bogdanović, qui tire son inspiration du terme antique acropole (ville haute) et necropolis (espace funéraire). Le parc possède la particularité de servir autant de lieu de recueillement et de mémorial à la gloire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme.

Cette conception du monument est propre à l’idéal socialiste de l’époque et contraste avec une conception plus contemporaine des mémoriaux. En effet, après la monumentalité et la représentation des vainqueurs, les monuments, au travers d’un changement de modèle esthétique, vont peu à peu représenter les victimes, après les guerres des années 1990. Le mémorial de Srebrenica, cimetière dédié aux victimes du génocide de juillet 1995, les pierres commémoratives ou les monuments aux morts qui longent les routes de la Bosnie-Herzégovine en sont les illustrations les plus évocatrices.

L’HÉRITAGE DU SURRÉALISME

Le cheminement et la déambulation, malgré l’ascension qui mène à la partie surplombante, sont plus marqués par la sensation d’horizontalité que par celle de verticalité, propre à l’architecture typique de cette époque. Cette volonté d’horizontalité et d’extension plutôt que d’élévation est la marque d’une «anti-monumentalité » qui s’inscrit dans l’histoire de l’architecture. En plus du sentiment de grandeur, le visiteur éprouve l’impression de se mouvoir dans un espace sinueux et labyrinthique, au sein d’un univers futuriste ou à l’intérieur d’un temple antique.

Ces caractéristiques ne permettent pas de dédier le parc à un style unique et rappellent à la fois les idées du courant surréaliste qui a traversé le XXe siècle et la massivité des sculptures socialistes. Mêlant ces multiples champs d’inspirations, Bogdanović semble avoir ajouté une dimension critique à l’architecture classique du réalisme socialiste par le biais de la fantaisie, de l’extravagance des ornements et des formes abstraites.

À l’époque de la construction du cimetière, pour des raisons principalement politiques, plusieurs mémoriaux et monuments dédiés aux batailles de la Seconde Guerre mondiale et aux sites des camps de concentration étaient commandités par Tito. Le mot d’ordre du régime visait à construire une identité yougoslave unifiée, sous l’égide de la lutte commune contre le fascisme, avec pour slogan «unité et fraternité». Les monuments étaient alors utilisés pour créer une conscience de classe, un élan vers la collectivité et une transmission des idées révolutionnaires. Il s’agissait d’embellir le passé comme gage potentiel d’une mainmise sur le futur.

Le style de Bogdanović, tel qu’on le remarque dans le cimetière des Partisans, met en évidence les relations entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les pays dits socialistes, formées de moments d’alliances et de désaccords durant la Guerre froide. On peut noter dans ce témoignage de l’histoire de l’art de cet «ancien pays» socialiste, un écart sensible avec les canons artistiques de l’Union soviétique.

Certes, dans le cimetière de Bogdanović, le point de focale est centré sur la mort des partisans. Toutefois, il n’y figure aucune représentation glorifiant travailleurs, paysans ou représentants politiques, contrairement aux codes du réalisme socialiste créés sous Staline. La commande de Tito s’inscrit donc dans la lignée de l’art socialiste par la monumentalité de son architecture, sa volonté de valoriser le passé socialiste et antifasciste, et la glorification, même discrète, des partisans décédés pour leur patrie. Pourtant, l’originalité de cette architecture l’apparente aussi à une tradition moderniste de la sculpture abstraite ou surréaliste, donnant ainsi à l’oeuvre une dimension qui ne dirige pas le visiteur vers une lecture unique.

De 1922 à 1939, la scène artistique de Serbie, spécialement à Belgrade, a connu une forte présence d’artistes — principalement des écrivains et dessinateurs — qui se revendiquaient du surréalisme. Bogdanović, sans pour autant être affilié à ce mouvement, intègre les idées du surréalisme; cela s’explique, dans la majeure partie de ses constructions, par la recherche de formes qui puisaient leurs inspirations dans les constellations solaires, les formes organiques, dans l’ornementation et par son refus de tout réalisme. Ainsi, il n’a jamais représenté de figure humaine.

Dans le surréalisme, la créativité repose sur l’utilisation de formes, auparavant négligées, comme l’association d’idées, le rêve, le jeu de la pensée et l’absence de tout contrôle sur la raison. Le surréalisme représente pour les artistes d’alors un moyen de lutter contre les codes préétablis de l’art qui permettent de le déchiffrer et de le comprendre. L’utilisation spécifique dans son cimetière de formes faisant appel à l’imaginaire et à l’organique, laisse à penser que Bogdanovic a voulu emprunter d’autres chemins que ceux de la figuration, du symbole déchiffrable et du discours esthétique préfabriqué.

LA SCULPTURE COMME LIEU

Au même titre qu’un parc, ce lieu rassemble. Ces aspects rappellent certaines initiatives artistiques comme les sculptures du Land Art aux États-Unis. En effet, durant la même période que Bogdanović, des artistes du Land Art, comme Robert Smithson et la célèbre «Spiral Jetty», ont repensé la sculpture de manière innovante.

Partis d’une volonté de sortir de l’espace du musée et de la galerie, ces artistes intervenaient en pleine nature et construisaient des sculptures formées d’éléments naturels ou de matériaux simples, soumis à l’érosion et à l’écoulement du temps. Un peu comme celles de Bogdanović, ces sculptures à ciel ouvert étaient de taille importante et, de façon encore plus marquée, s’étendaient beaucoup plus qu’elles ne s’élevaient. Les sculptures devenaient aussi des lieux de passage où les héros et la monumentalité verticale avaient disparu. Ce qui restait jusqu’alors dans les marges — la déambulation, l’espace, l’imagination et la nature — se trouvait désormais au centre de la perception.

L’engagement de Bogdanović auprès des partisans dans la résistance contre l’armée allemande en 1941 explique le rôle central qu’il a joué par la suite, en tant qu’architecte, dans l’histoire politique et artistique de son pays. En effet, peu après la guerre, il commence sa longue carrière d’architecte pendant laquelle il réalise, toujours sous la commande de Tito, plus de vingt monuments en hommage aux victimes de la guerre et du fascisme. En 1993, il est contraint de fuir son pays après s’être opposé tant au régime de Milosevic qu’à la montée des nationalismes dans l’ensemble de l’espace balkanique.

Dès les années 1980-1990, la République fédérative socialiste de Yougoslavie a connu la montée de l’ethno-nationalisme, renforcée au moment de la Chute du Mur. Les monuments socialistes ont dès lors souvent été démolis ou détériorés dans le but d’éradiquer cette partie du passé et de créer des nouvelles identités par un retour à des traditions plus anciennes. Le mythe d’un futur utopiste qui avait marqué la période socialiste est remplacé par un mythe ethno-nationaliste du retour vers le passé, au service d’une décennie de conflits.

De manière générale, Bogdanović fut avant tout préoccupé par le contexte yougoslave durant toute la période de l’après-guerre et cela jusqu’à la fin de sa vie. Il adopta une position critique face aux divers conflits liés aux nationalismes et écrit au sujet de ses monuments: «Oui, ils sont archaïques, ils pourraient très bien être des monuments sumériens. Pour éviter les finesses des nationalismes, qui cherchent toujours à savoir si telle forme leur appartient ou non, tout ce que j’ai fait aurait pu être l’oeuvre des origines de la civilisation. Et je pense que c’était la formule de réussite de ces monuments; j’ai toujours évité les spécifications nationales.»

Au sujet des formes que devrait prendre une oeuvre artistique, il existe depuis toujours une polémique entre abstraction et réalisme ainsi qu’entre subjectivité et didactisme. Comme le souligne Bogdanović, l’art n’est pas qu’un instrument esthétique, il relève aussi de la politique. Éviter, contourner les spécificités nationales? N’est-ce pas justement ce dépassement de frontières revendiqué par la pensée surréaliste? Cette tension sur les formes que peut prendre une création artistique pourrait contribuer aujourd’hui à alimenter les initiatives mémorielles et de transmissions du passé. À travers le cimetière des Partisans à Mostar se dessine une tentative de créer un espace qui permette, par les moyens de l’art, de se remémorer le passé, tout en utilisant des formes imaginaires et un montage poétique. Cette démarche offrirait au spectateur sa liberté d’interprétation, grâce à de multiples lectures, et l’inviterait à s’approprier le lieu.

Mais l’abandon partiel du cimetière des Partisans souligne les difficultés que traverse actuellement la Bosnie-Herzégovine. Par le passé, le cimetière célébrait la mémoire des vainqueurs de la lutte contre le fascisme; il évoque, aujourd’hui, l’oubli.

[su_service title="CÉCILE BOSS" icon="icon: keyboard-o"]Assistante au Programme Master de recherche CCC (Critical Curatorial Cybermedia Studies) de la Haute école d’art et de design (HEAD), Genève.[/su_service]

[su_service title="YAN SCHUBERT" icon="icon: camera-retro"]Historien et chercheur associé à la HEAD, Genève[/su_service]

Ces pages achèvent une série d’articles publiés en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit. Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

El-Medina, une histoire suisse

La Cité présente «El-Medina – Entre ici et là-bas», un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans).

La Cité présente El-Medina – Entre ici et là-bas, un album de bande dessinée qui sort de la production courante puisqu’il aborde un thème très peu évoqué par le neuvième art, à savoir le parcours en zigzag d’une famille de réfugiés entre le Kosovo et la Suisse. Paru aux Editions Antipodes à Lausanne, il est dû aux talents conjugués de la dessinatrice Gabrielle Tschumi (32 ans) et de la scénariste Elmedina Shureci (26 ans). L’une et l’autre se lancent pour la première fois dans la BD. [dropcap]E[/dropcap]l-Medina – Entre ici et là-bas... Voilà un album que chaque Suisse devrait lire avant de glisser dans l’urne son bulletin de vote à l’occasion de la énième initiative de l’UDC, le parti de la xénophobie monomaniaque et bégayante. Dans les discours politiciens — politicards serait le terme plus approprié — l’immigration est perçue presqu’uniquement sous forme de chiffres.

Un seul angle de vision, la quantité. L’humain étranger est perçu comme une donnée statistiques à l’égal des tonnes de bananes importées. La vie est absente. Et c’est de propos délibéré qu’elle est éjectée, afin de laisser la place à la propagande hypercalorique et aux caricatures du style mouton noir.

Dans El-Medina, il n’y a pas de moutons noirs mais des humains dans les multiples nuances de gris que nous offre l’existence réelle. Il n’y a ni méchants Suisses, ni gentils réfugiés, ni l’inverse mais seulement des gens qui se débattent au milieu des problèmes personnels et des convulsions géopolitiques. La vie quoi! Qui vous réserve ses coups en vache, ses embellies, ses espoirs déçus et ses désespoirs propices aux rebonds.

Cette histoire est celle qu’Elmedina Shureci a vécue. Née au Kosovo, d’un père albanais et d’une mère albano-serbe, elle suit sa famille en Suisse dès l’âge de 11 ans, au Tessin tout d’abord, puis — après des allers-retours entre le Kosovo et la Suisse ainsi qu’un intermède en Allemagne —, à Lausanne où Elmedina Shureci, devenue Suissesse, continue à résider.

C’est aussi la mise en lumière d’une mère admirable qui lutte contre un cancer, contre les haines communautaires, contre la violence de son mari buveur. Mais qui se bat surtout pour. Pour assurer à Elmedina et à son jeune frère un avenir digne et libre.

Cette histoire est enfin celle de notre pays, formé d’hommes et de femmes qui y ont fait souche, après avoir été rejetés de leur sol natal par les violences politiques, économiques ou religieuses.

Ce qu’Elmedina Shureci a éprouvé, les Huguenots fuyant les dragonnades de Louis XIV, les Italiens du Mezzogiorno quittant une terre sans pain, les Somaliens s’extirpant d’un pays livré à la guerre civile et tant d’autres encore, l’ont ressenti. Le désespoir d’abandonner les siens. La peur au passage des frontières. Les humiliations bureaucratiques du pays d’accueil. La méfiance des voisins de palier. Et aussi, le bonheur, quand tout va bien, d’être accepté et de recevoir ce passeport à croix blanche, rouge sésame vers une vie normale.

Tous ces destins particuliers ont tissé un pays. Le nôtre.

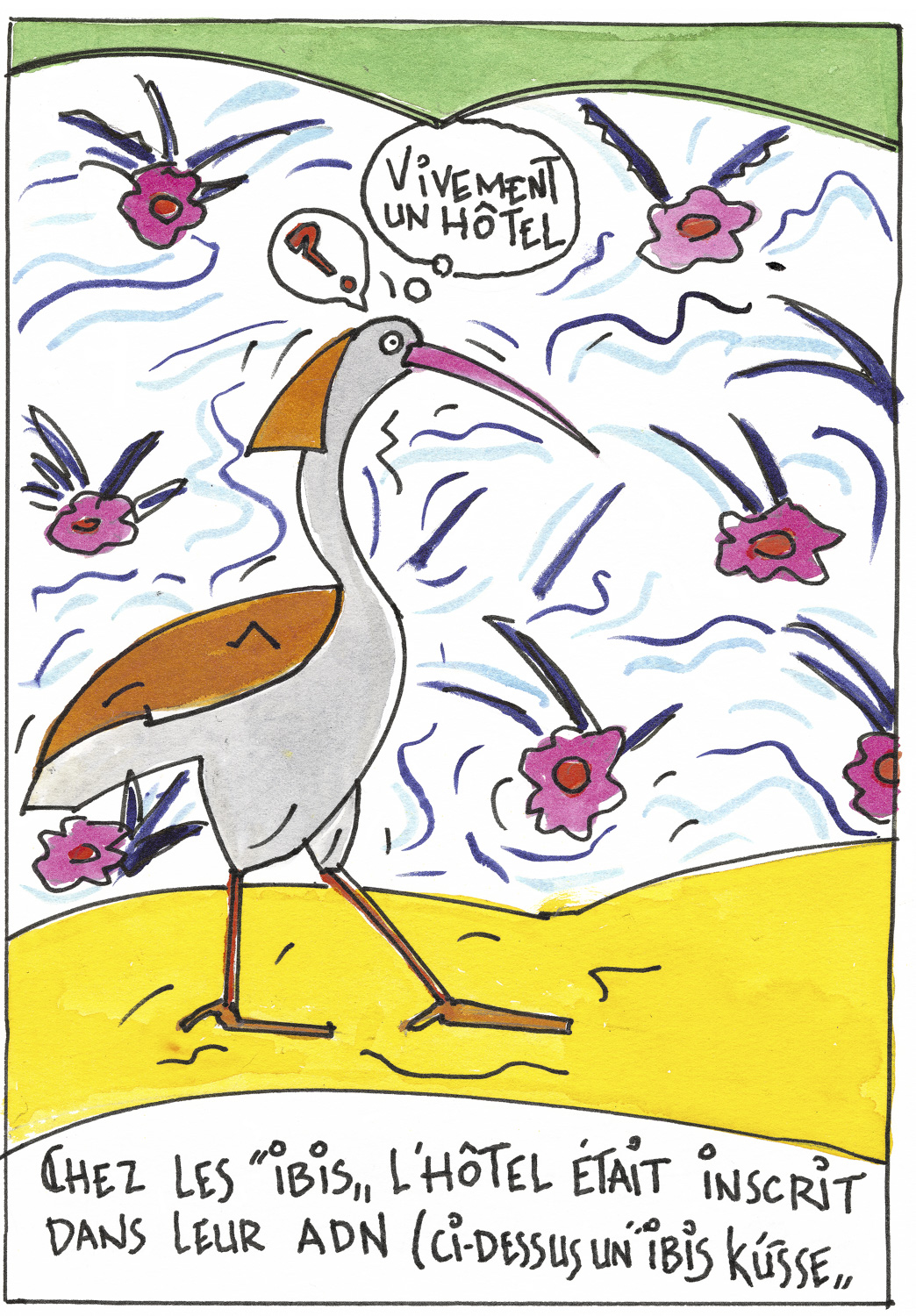

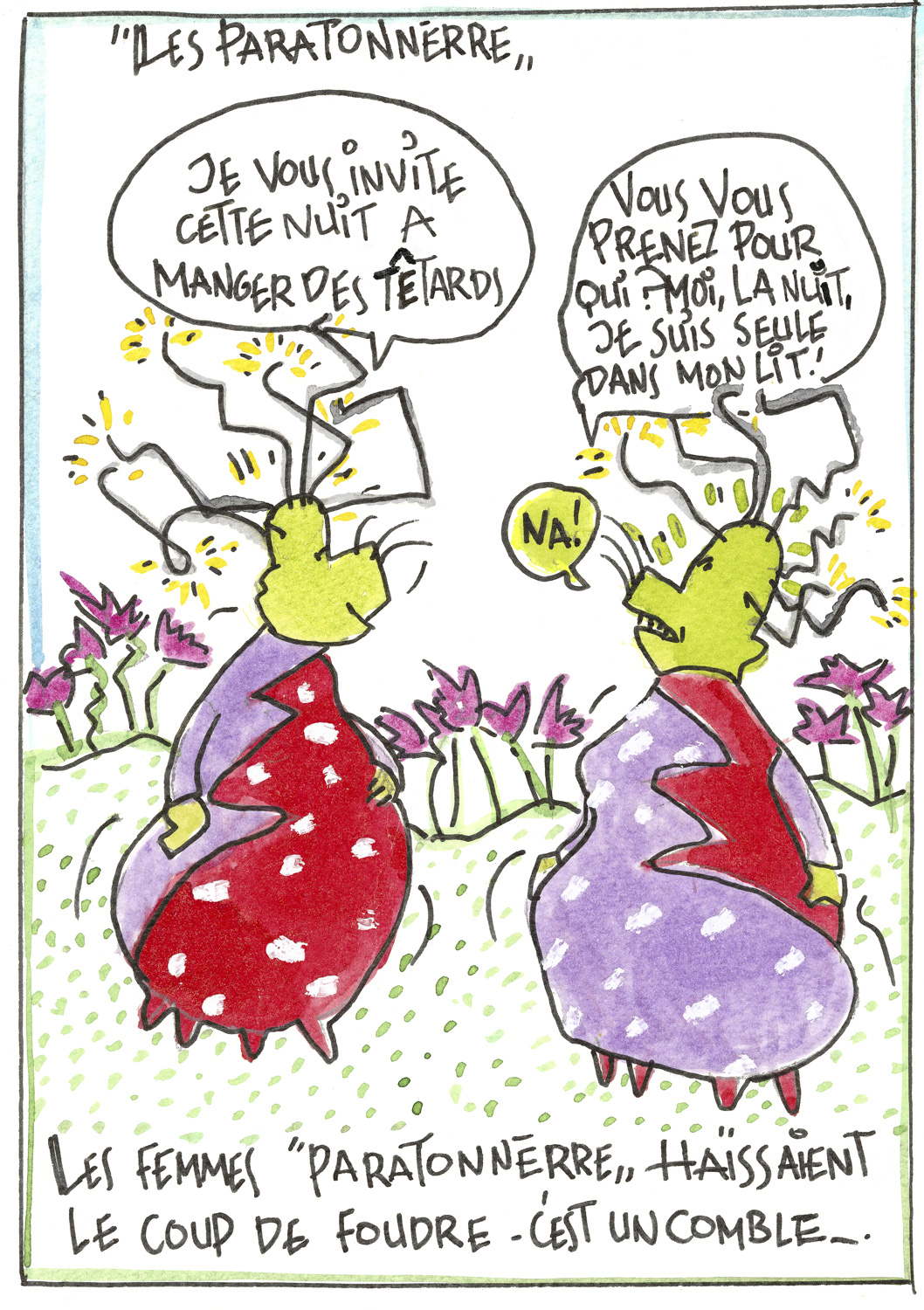

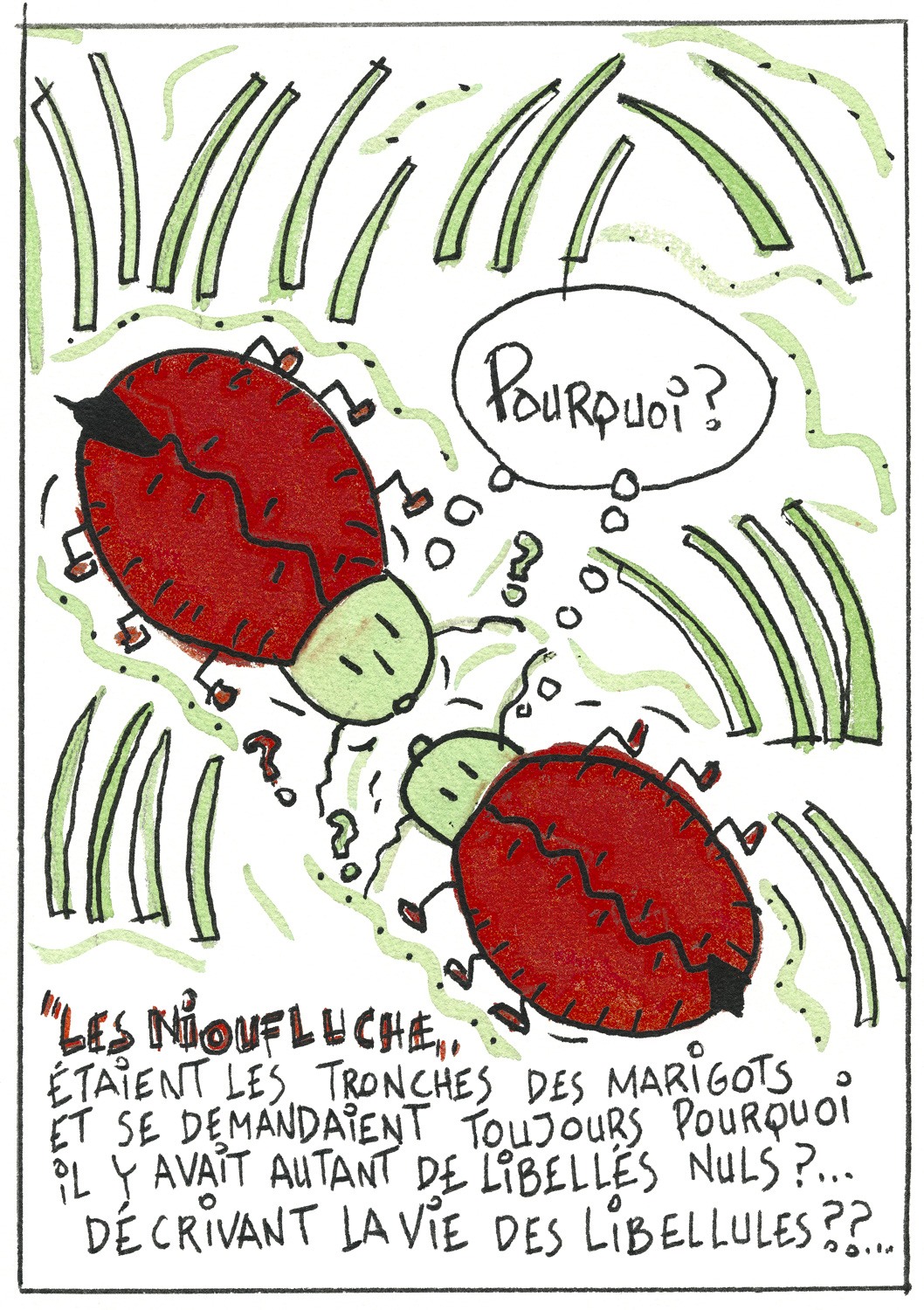

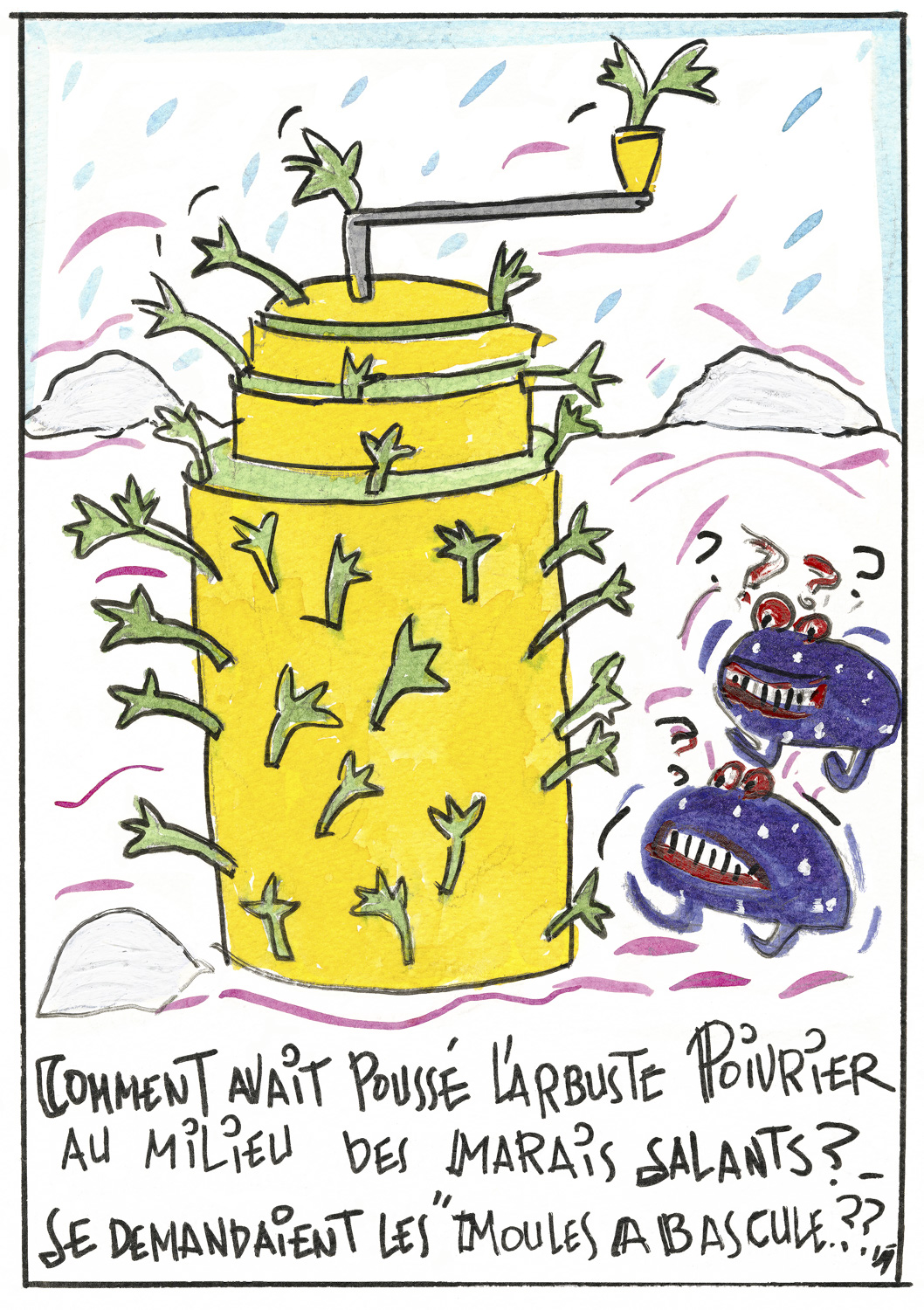

POUSSIN, LE MÉMORIALISTE DES MARAIS D’AMNÉSIE

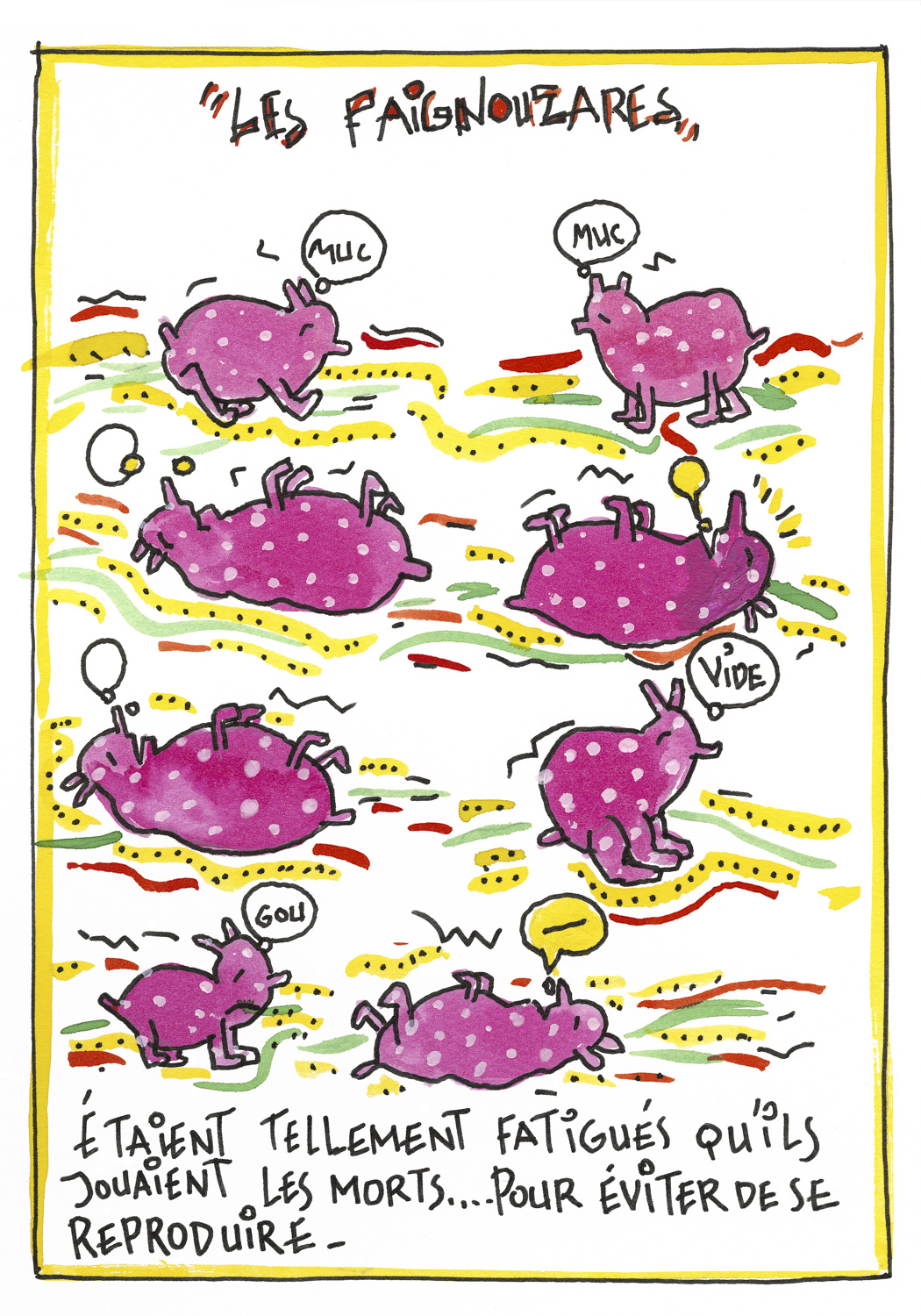

Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep.

Son dernier album vient de sortir. Téléportation quantique vers les animaux d’avant l’apparition de la vie. Avec des préfaces de Siné, Sorj Chalandon et Zep. [dropcap]G[/dropcap]râce à Poussin, efforcez-vous de devenir enfin intelligent, comme un enfant. Un enfant d’avant l’école, bien sûr. Un enfant dieu, créateur de l’éternel présent. Un enfant vieux, comme le monde.

Le dessinateur universellement carougeois Gérald Poussin sert de guide, indispensable agent pour mieux vous perdre. Car il faut toujours se méfier des guides qui vous mènent quelque part. Avec eux, la vérité n’est qu’un mensonge parmi d’autres. Préférons le guide qui ne sait pas où aller mais qui s’y rend avec autant de confiance que de détermination. Poussin est une bonne étoile.

Suivons-la, jusqu’à cet album qui vient de sortir aux «Cahiers dessinés». Préfacé par Siné, Sorj Chalandon et Zep, Le catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie dévoile la création d’avant la Création. La création minuscule qui n’avait pas encore fait pousser une majuscule à son C censée hausser son sens.

Le mémorialiste amnésique avertit d’emblée (de crainte, sans doute, qu’il n’oublie cet exorde): La plupart des animaux de ce catalogue sont nés avant qu’il y ait de la vie sur terre. Notez-le, il précise bien, «la plupart», mais non la totalité des animaux. Il en est donc, dans cet opus, qui sont nés APRES l’apparition de la vie sur terre. Et qui donc? Eh bien, c’est vous, gros malin de lecteur!

Vous apprendrez ainsi qu’une masse de pigments de couleurs sur l’étang donnera naissance, au bout de la chaîne évolutive, aux Beatles que Poussin écoute en dessinant. Remarquez son éclectisme, outre les scarabées de Liverpool, il fait courir son crayon avec Debussy, Ravel, les musiques indiennes, Bashung, Manset.

Vous allez devenir familiers de personnages tellement étonnants qu’ils poussent le vice jusqu’à vous ressembler… Si, si! Nous avons tous quelque chose du Bûroûbû, des Hyponponcondriaks qui ont peur d’avoir un zabubon ou une mycoluque à la nuque, de l’inventeur des salles d’attente, des Faignouzares, tellement crevés qu’ils ne peuvent même plus jouer à la bête à deux dos, des moules à bascule (à ne pas confondre avec les moules à gaufre, apanages exclusifs du capitaine Haddock), de Furluflu et Flatatoune, des Knuflus, ces personnages tellement laids que même la vase refusait de communiquer avec eux (il paraît que des spécimens se seraient emparés de la Corée du Nord). Et que dire des Souffreteux qui, vivant les pieds dans l’eau, imploraient leur chaman de faire advenir l’ère du béton? Du Rututu, fuyant devant ses responsabilités paternelles?

Des éponges qui, à l’époque, servaient d’églises? Et mille grâces soient rendues aux Nurfluluches et autres bactéries créatrices! Par elles, nous disposons de ce fleuve épais et nourricier qui a pour nom, pétrole, dispensateur des biens si précieux que sont les bouchons sur l’autoroute les dimanches de ski, les votations multiples sur la traversée de la Rade et la jolie ronde des sacs en plastique au milieu des océans.

Ce Catalogue des animaux disparus dans les Marais d’Amnésie est d’autant plus un événement que cela faisait depuis 2006 et sa Prise de bec que Poussin ne nous avait plus régalé d’un album.

Il faut dire qu’entretemps, l’artiste n’est pas resté à paresser dans les paradis fiscaux plein de glands apportés par un oiseau esclave. Il a créé des peintures murales, notamment à Carouge, à la Gare du Flon, à l’hôpital de Sion, et même au Service des passeports à Onex. Si un porteur de casquette vous cherche des crosses à la frontière, présentez-lui un dessin de Poussin, au lieu de vous tirer des flûtes. C’est magique pour être propulsé aux Violons.

Surtout, il poursuit son oeuvre picturale. Gérald Poussin se trouve actuellement au mitan d’une série inspirée par les sentiers de l’Inde et les rivières du Tessin. A moins que ce ne soit l’inverse. Avec lui, on ne sait jamais... Mais on apprend toujours.

L’art aux prises avec l’impossible mémoire ex-yougoslave

Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent.

Milica Tomic et Aleksandra Domanovic témoignent de façon fort différente l’une de l’autre, de la complexité «monumentale» à représenter le passé, même récent. [dropcap]M[/dropcap]aints artistes se sont confrontés aux conséquences des guerres en Yougoslavie, notamment Milica Tomic et Aleksandra Domanovic. Une génération les sépare; leur expérience singulière du conflit contribue à façonner des points de vues différents sur les questions mémorielles. Milica Tomic, née en 1960 à Belgrade (actuellement en Serbie) est ébranlée dans sa pratique de la sculpture par la violence du conflit.

Elle commence son oeuvre par un travail de performance et de vidéo sur la construction de l’identité. En 2002, la municipalité de Belgrade lance un concours pour ériger un «monument dédié aux guerres sur le territoire de l’ex-Yougoslavie». L’artiste participe alors à un groupe de discussion. La succession de concours lancés sans succès et la difficulté à nommer le projet alimente les controverses au sein du groupe et témoigne de l’impossibilité de l’opération. Les débats conflictuels finissent par diviser l’entité.

De cet écueil émerge un nouveau collectif qui choisit de prolonger le dialogue par une série de débats publics et d’actions participatives. Grupa Spomenik (Groupe Monument) réunit aussi bien des artistes que des théoriciens et s’entoure d’étudiants, de philosophes, d’anthropologues, de psychanalystes et de théoriciens en sciences politiques. À l’occasion de divers projets, le groupe investit le lieu d’exposition pour le transformer en forum de discussion, en centre de documentation et, depuis 2008, en lieu d’édition d’un journal que les membres définissent comme un «monument distributif», favorisant la prise de parole autour du génocide en Bosnie-Herzégovine.

En 2009, Milica Tomic initie un deuxième groupe de travail intitulé Four Faces of Omarska (Les quatre visages d’Omarska), à nouveau composé d’un grand éventail de chercheurs en sciences sociales et humaines. Le groupe se propose de comprendre et de contribuer à transformer les expériences des personnes dont les vies ont été bouleversées par ce qui s’est passé à Omarska.

Cette ville, actuellement située non loin de Prijedor, dans la Republika Srpska, entité serbe de Bosnie-Herzégovine, fut le lieu d’implantation d’un camp de concentration où furent principalement détenues des populations bosniaques et croates, à partir de 1992. Situé actuellement sur un site minier appartenant à ArcelorMittal, le lieu du camp est pratiquement inaccessible aux familles des victimes et aux commémorations. Four Faces of Omarska a lancé des actions afin de susciter une prise de conscience quant à l’absence de reconnaissance des crimes commis dans le camp auprès des autorités locales et des propriétaires de la mine. Le groupe est allé jusqu’à revendiquer la tour ArcelorMittal du parc olympique de Londres, dessinée par l’artiste indien Anish Kapoor, comme un «monument en exil» pour les victimes du camp d’Omarska, d’où provient le métal utilisé pour la tour.

MOMENTS DÉCONNECTÉS DE L’HISTOIRE

Aleksandra Domanovic, née en 1981 à Novi Sad (actuellement en Serbie) s’intéresse, elle, aux périodes connexes aux conflits, une manière pour elle de commenter les conséquences des guerres et de refléter une certaine histoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Sa pratique artistique explore la circulation et la réception des images, en particulier quand ces dernières changent de sens selon les contextes et les circonstances historiques.

D’abord basée sur l’observation des nouveaux médias, en révélant, notamment, le sens géopolitique des noms de domaines, elle développe depuis quelques années une analyse des images et des discours de l’avant et de l’après-guerre, avec des incursions semi-autobiographiques. Elle révèle par exemple l’obsolescence du nom de domaine de la Yougoslavie, .yu, en l’utilisant pour sa valeur homophonique dans le titre anglais d’une exposition à la Kunsthalle de Bâle en 2012 From yu to me. Dans un essai vidéo, elle étudie l’émergence dans les républiques d’ex-Yougoslavie d’une typologie de sculpture publique issue de la culture populaire occidentale et intitule le phénomène Turbo Sculpture, titre également de la vidéo. En empruntant le suffixe turbo, utilisé dans Turbo-folk pour définir le style hybride de musique balkanique, Aleksandra Domanovic observe les monuments déconnectés de l’histoire récente et traumatique du lieu et représentant des personnages de fiction comme Rocky Balboa ou des acteurs comme Johnny Depp ou Bruce Lee.

Son intérêt porte également sur les monuments du régime socialiste endommagés par les guerres et abandonnés par les nouveaux pouvoirs publics. Elle réalise des répliques de certaines formes issues des mémoriaux de l’un des architectes incontournables de la Yougoslavie, Bogdan Bogdanovic. Son style singulier entre art décoratif et modernité représente l’indépendance de la Yougoslavie de Tito face au vocabulaire architectural des deux blocs antagonistes de la Guerre froide, l’est et l’ouest. Afin de réfléchir à la position de cette alternative yougoslave, Aleksandra Domanovic réalise ces répliques en tadelakt, un enduit typique du Maghreb, rappelant ainsi le lien oublié entre le Maroc et la république socialiste au sein du mouvement des pays non-alignés

SENTIMENTS AMBIVALENTS DE NOSTALGIE

Le portrait du général Tito, omniprésent dans l’enfance de l’artiste, est détourné selon la ressemblance qu’Aleksandra Domanovic lui trouvait avec sa maîtresse d’école. Apparaissant ainsi sous des traits féminins, le portrait semble osciller entre figure autoritaire et maternelle, reflétant ainsi la complexité du rapport des ex-yougoslaves à cette figure historique prépondérante. Chacune des oeuvres de l’artiste intervient comme un symbole de l’ambivalence du sentiment de nostalgie de la période précédant les violences. Elles évoquent également le vide, dans l’époque contemporaine, d’initiatives valables des pouvoirs en place.

Bien que très diverses, les approches de ces deux artistes apportent un regard critique sur l’utilisation, voire l’instrumentalisation de l’art public par le politique, en particulier dans son rapport problématique à la complexité des mémoires, qu’elles soient personnelles ou collectives. Chacune à sa manière, Milica Tomic et Aleksandra Domanovic contribue au débat, à la création de discours et de savoir, en évitant soigneusement le jeu de la commande publique et de l’éventuelle récupération par le pouvoir politique.

[su_service title="DENIS PERNET" icon="icon: keyboard-o"]Commissaire d’exposition, chercheur associé PIMPA[/su_service]

Cet article est publié en collaboration avec le projet PIMPA sur la construction de monuments et sur des initiatives mémorielles dans des régions en conflit ou en situation de post-conflit.

Soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), ce projet est réalisé au Programme master de recherche Critical Curatorial Cybermedia à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

Srebenica, lieu de mémoire et d’oubli

Dix-neuf ans se sont écoulés depuis le massacre de Srebrenica, qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 2004.

Dix-neuf ans se sont écoulés depuis le massacre de Srebrenica, qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 2004. Environ 8000 hommes et adolescents ainsi que quelques femmes ont été tués par l’armée de la République serbe de Bosnie, menée par le général Ratko Mladic, dans l’enclave musulmane de Srebrenica protégée en théorie par les Nations Unies. Alors que Mladic a commencé sa défense au TPIY à La Haye en mai dernier, quelques notes sur des lieux où il reste encore à faire mémoire. [dropcap]O[/dropcap]n roule. Depuis plusieurs heures déjà. Secoués par les cahots des routes de graviers et de terre rouge. On est passé devant des maisons et des fermes isolées avant de s’enfoncer dans des forêts où l’on croise des panneaux avertissant du danger des mines toujours présentes. Ces routes de montagne font office de routes principales dans cette région reculée. Que cherche-t-on vraiment? La route de terre se sépare en deux, on bifurque dans un nuage de poussière sur la droite. «Là! Ici... ça te dit rien? On dirait la scierie où il y a eu les exécutions.» «Tu es sûr?» «Oui, je crois. Regarde, tu ne reconnais pas les bâtiments, ceux qu’on peut voir dans le documentaire?» «Je ne sais pas. On s’arrête et on va voir.» On est devant une scierie qui semble abandonnée mais qui se révèle encore en activité, au milieu de nulle part: Zeleni Jadar.

À gauche, une poignée d’hommes travaillent au loin. À droite, on longe une série de petits bâtiments, aux toits écroulés par endroits et aux murs criblés d’impacts de balles. Il n’y a plus de fenêtres, que des ouvertures béantes sur des pièces vides sur lesquelles la nature a repris ses droits: de jeunes arbres poussent à l’intérieur. Encore quelques pas et apparaît un hangar, vide lui aussi. On se dirige vers ses portes en tôle ondulée qui ne ferment plus. Personne n’ose entrer. Ce lieu dégage quelque chose d’indescriptible.

Depuis le seuil, on se dit tous en silence que c’est peut-être là que des centaines, voire des milliers d’hommes ont été emmenés et forcés de rester des jours durant avant d’être exécutés, loin de la ville, à l’abri des témoins. C’est comme si l’on ravivait la mémoire par notre présence. Il ne reste que la coque, l’enveloppe du souvenir de ces évènements. Le souvenir est-il une projection? C’est en tout cas une reconstruction des faits. C’est une mémoire extérieure aux évènements, un récit que l’on a intégré et dont on investit maintenant l’espace. L’imagination permet de se projeter dans l’histoire d’un tel lieu — qu’il ait été réellement le témoin d’exécutions ou non.

On reste longtemps à observer le hangar et les bâtiments vides, puis on rebrousse chemin. On remonte en voiture, toujours en silence, pour partir de nouveau dans la forêt. Par ces mêmes forêts environnantes, des habitants musulmans de Srebrenica ont fui en juillet 1995 en direction de Tuzla pour sauver leur vie.

Une fois les estomacs dénoués, les langues se délient. On partage impressions, avis et questions: pourquoi n’y a-t-il pas une seule plaque, un seul signe de ce qui a pu se passer en ce lieu? Où est la mémoire officielle d’un tel endroit? On est habitué à être pris par la main, à être accompagné, par un guide ou des panneaux, dans tous les musées et mémoriaux qui sont apparus depuis plusieurs décennies sur des territoires qui ont connu des conflits.

Les lieux sont généralement délimités, nettoyés, aménagés, conservés pour permettre aux touristes de visiter, aux familles des victimes de se recueillir et aux autorités d’instaurer un discours. Des cartels, des notes explicatives, de longs extraits de journaux, carnets de notes, correspondances et lettres officielles sont exposés pour faire état des micro-histoires qui ont été balayées par les guerres et les crimes de masse. Quasiment vingt ans après les évènements, il reste encore tout à faire dans un lieu comme celui que nous venons de voir.

LE MÉMORIAL DE SREBRENICA ET LE BARAQUEMENT DU DUTCHBAT

À notre arrivée au cimetière et mémorial de Srebrenica-Potocari, il n’y a pas non plus de long narratif: un petit mur d’enceinte avec un portail, à la droite duquel une plaque annonce sobrement: «mémorial et cimetière pour les victimes du génocide de 1995». Passé le portail, un impressionnant ruban de pierre en arc-de-cercle gravé de milliers de noms, des rosiers et quelques pierres aux textes brefs. Plus loin — aussi loin que porte le regard — des milliers de tombes musulmanes en marbre blanc et d’autres en bois peint en vert. Celles-ci sont les plus récentes: chaque année, de nouvelles dépouilles sont enterrées au cimetière-mémorial après avoir été identifiées. De l’autre côté du mur d’enceinte, une route où passe de temps en temps une voiture. Seul bruit qui vient perturber l’unité sonore, le silence du recueillement.

En traversant la route, on tombe, un peu par hasard, sur un deuxième mémorial, nullement indiqué. C’est un ancien baraquement où était stationné le bataillon hollandais des casques bleus des Nations Unies dépêchés sur les lieux pour défendre l’enclave de Srebrenica. Il a été transformé en «Srebrenica Memorial Room». Il n’y a personne. Pas un bruit, seuls nos pas résonnent. Le hangar paraît vide, il a presque l’air abandonné. Stratégie du négatif: ici, on exploite les traces.